3D 材质与纹理:让虚拟模型 “以假乱真” 的核心密码

在 3D 创作中,模型的 “真实感” 往往不取决于多边形数量,而在于材质与纹理的细腻表现。一块虚拟金属是否有冰冷的反光,一片布料是否有自然的褶皱,都依赖于材质系统对物理特性的模拟和纹理对细节的填充。想要让模型突破 “数字感” 的桎梏,需要吃透材质与纹理的协同逻辑。

材质:定义物体 “性格”

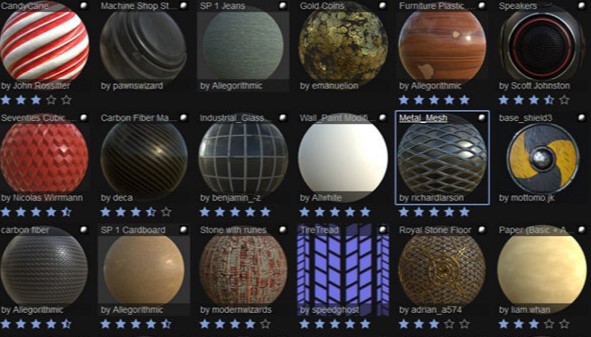

材质本质上是对物体物理属性的数字化翻译,核心作用是告诉渲染引擎 “这个物体如何与光线互动”。在 PBR(基于物理的渲染)工作流成为主流的今天,材质参数的设置直接决定了模型的真实度。

金属度(Metallic)和粗糙度(Roughness)是 PBR 材质的两大核心参数。金属度控制物体是否像金属一样反射环境光 ——0 值对应木头、塑料等非金属,1 值则呈现金属的高反光特性,而 0.5 的中间值能模拟生锈金属的 “半金属感”。粗糙度则决定反光的柔和程度:0 值的镜面能清晰倒映环境,0.8 的磨砂表面则只有模糊的高光,这种参数组合能精准复现现实中 “光滑铝箔” 与 “磨砂铁块” 的差异。

纹理:给物体添加细节

如果说材质是物体的 “性格”,纹理就是它的 “外貌细节”。一张高质量的纹理贴图,能让简单材质瞬间焕发生机。

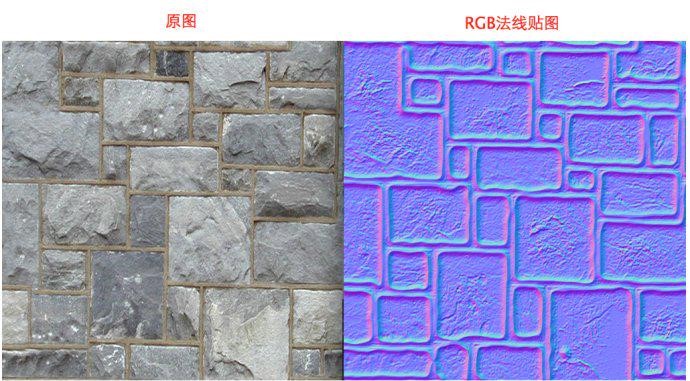

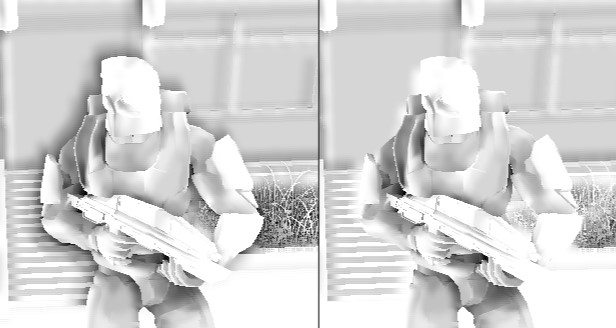

法线贴图(Normal Map)是 “以假乱真” 的利器。它通过记录像素的凹凸方向,让低模表面呈现高模般的细节 —— 在砖墙模型上贴一张法线贴图,原本平整的多边形会立刻浮现砖块的凸起和砖缝的凹陷,而模型面数却不会增加。与之类似的置换贴图(Displacement Map)则更进一步,会真正改变模型的几何形状,适合表现布料褶皱、树皮裂纹等需要 “物理厚度” 的细节。

纹理的 “真实感” 还体现在细节层次上。一张木材纹理通常包含三层信息:漫反射贴图定义木纹的颜色基调,粗糙度贴图标记木材结疤处的粗糙区域,而 AO 贴图(环境光遮蔽)则在木纹缝隙处添加深色阴影,让木头看起来像经历过岁月磨损。这种多层纹理的叠加,能模拟出 “光在木纹深处被遮挡” 的物理效果。

协同技巧:让材质与纹理完美融合

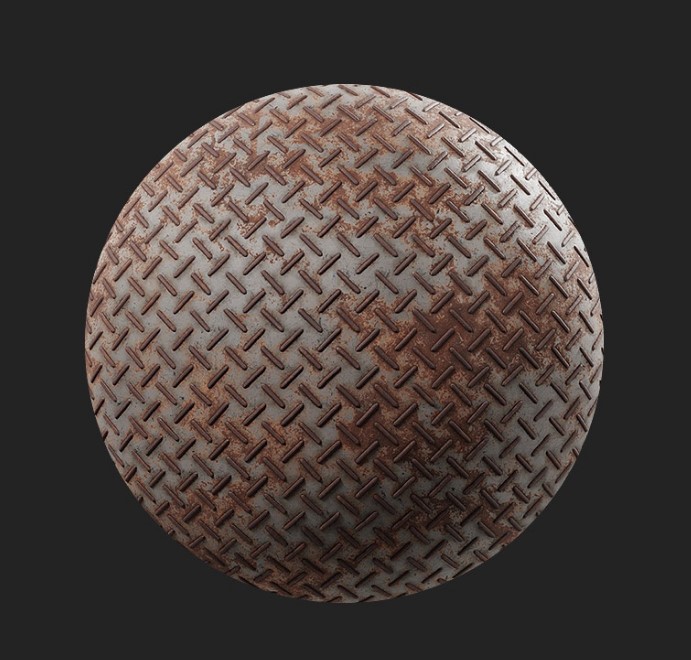

材质与纹理的配合需要遵循物理逻辑。比如制作生锈的铁板,金属度贴图应在锈迹区域降低数值(生锈部分不再是纯金属),粗糙度贴图则让锈层更粗糙,漫反射贴图添加红褐色锈斑,而法线贴图则模拟锈层的凹凸质感 —— 这四者的联动,才能让 “生锈” 从视觉效果变成 “可触摸” 的真实感。

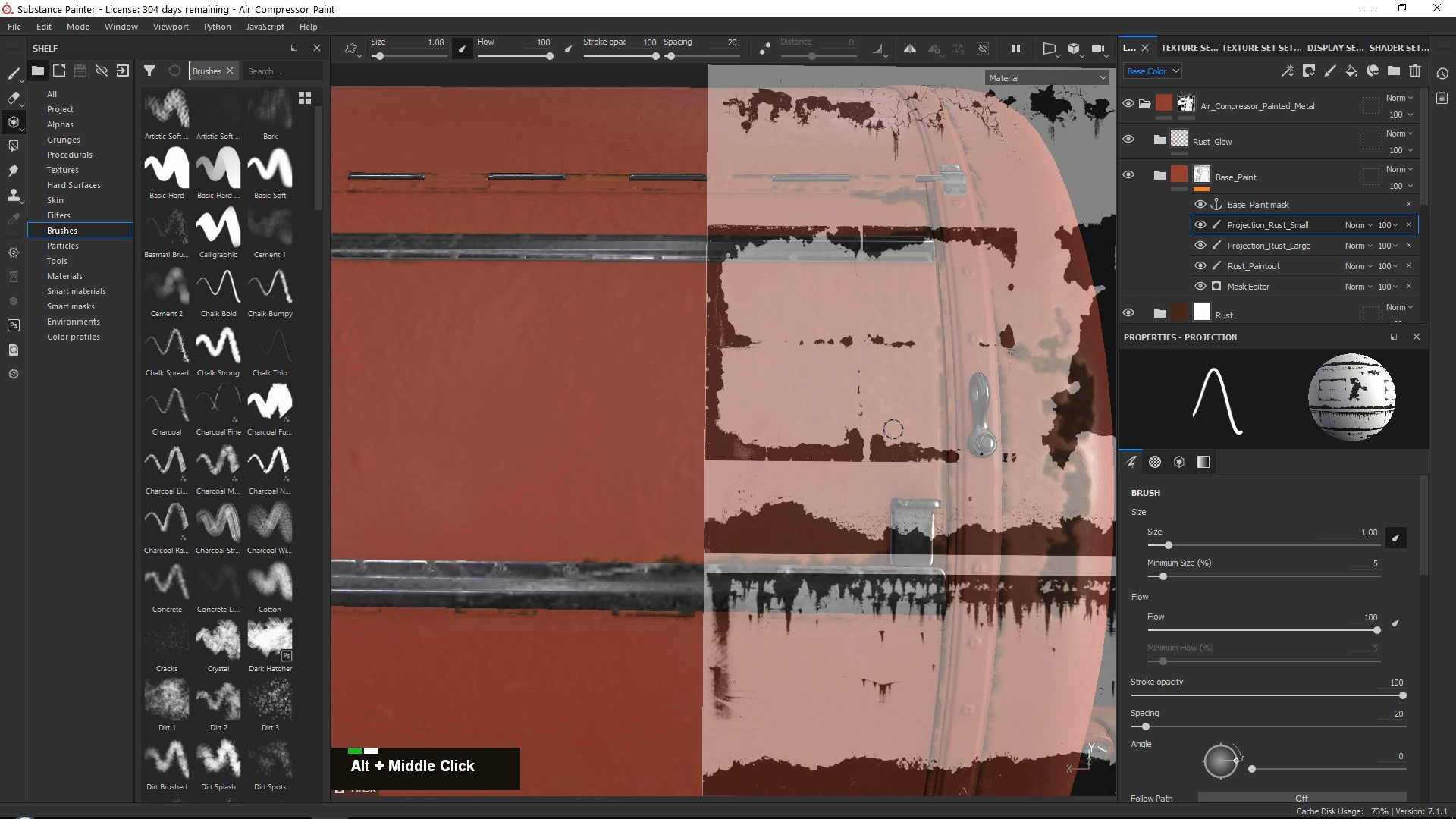

避免 “纹理重复感” 是进阶关键。使用 Substance Painter 等软件的 “平铺纹理 + 遮罩” 功能,能让砖块、地板等重复图案产生随机变化;添加 “世界空间纹理” 则能让污渍、划痕随模型形状自然分布,而非生硬地贴在表面。就像现实中,杯子的把手处总会比其他地方更光滑 —— 因为长期握持会磨损表面,这种 “使用痕迹” 的模拟,往往是打破 “数字感” 的最后一步。

光照是材质与纹理的 “放大镜”。在冷色调的环境光下,金属的反光会偏蓝;暖光照射的布料,褶皱深处的阴影会带暖色倾向。让材质的反光特性、纹理的细节变化与场景光照逻辑一致,虚拟模型才能真正融入环境,达到 “以假乱真” 的终极效果。

从参数的精准调控到纹理的细节叠加,3D 材质与纹理的创作本质是对现实世界的 “逆向工程”。当软件中的数字参数能复现光线在物体表面的每一次反射、每一次折射时,虚拟与现实的边界便会悄然消融。

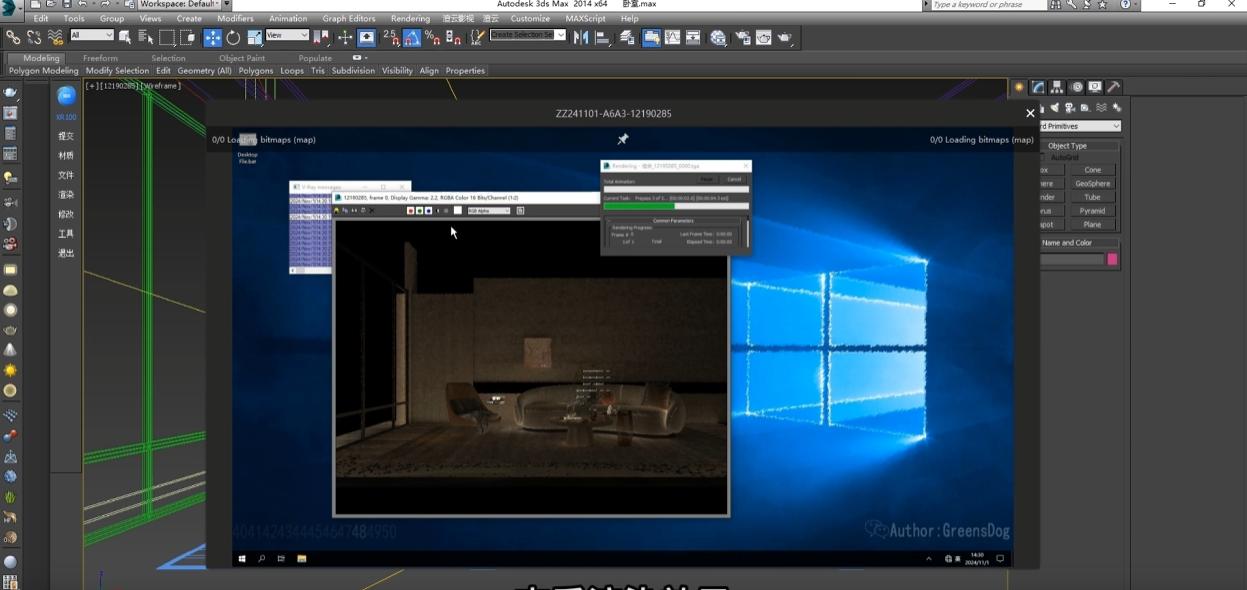

本地性能不够的话,可以用云渲染平台。基于分布式云计算架构的云渲染,能把渲染任务拆开后并行处理,大大提高渲染效率。32 核起步的高性能云主机可以弹性扩展到 192 核,应对超大型场景和动画不在话下。